ニュース&トピックス

障がい者への就労支援プログラムを実施! ~TomoWork初の日本展開!~

住友生命とシンガポールのパートナーが共同で設立・運営しているNPO法人、「TomoWork」。

TomoWorkでは、障がい者就労の課題解決を目的とした活動を行っており、先日は、シンガポールで実施された就労プログラムの様子をお届けしました!

その就労プログラムが、いよいよ日本でもスタートしました!本日は、日本初開催となった、障がい者の就労支援プログラム (9/2~6)についてご紹介します。聴覚障がいのある大学生を対象に、学業から就業への移行をサポートしたようです!

■TomoWorkについて

TomoWorkでは、障がい者が直面する就労の壁を低くし、多様な人材が活躍できる社会の実現に向け、先進的かつ実践的な取組みを続けてきました。

住友生命と、デジタルトランスフォーメーションが進んでいるシンガポールのパートナーにより、テクノロジーの力を活用しながら障がい者が活躍できる場を提供しています。

■障がい者の就労支援プログラム 実証実験について

今回、聴覚障がいのある大学生6名を対象に、日本では初開催となる「学業から就業への移行をサポートするプログラム」を提供しました。このプログラムは、シンガポールで培われたTomoWorkのノウハウを活かし、双方向で実践的な内容を取り入れた設計となっています。ここからは、当プログラムの具体的な内容についてご紹介します!

(当日の様子はメディアでも紹介されています!https://www.tokyo-np.co.jp/article/354544)

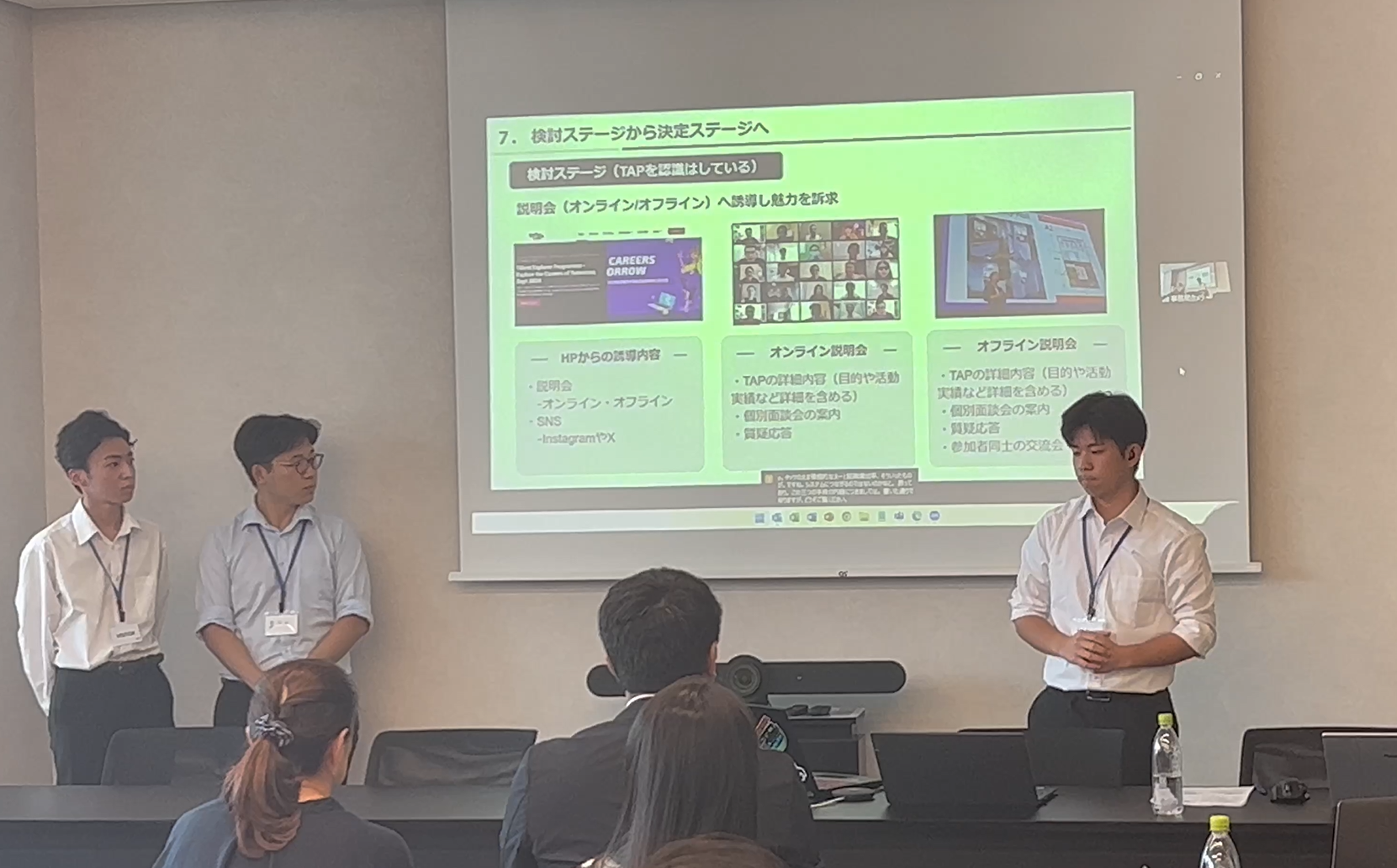

○「企業プロジェクト」~実践力の養成~

本プログラムの目玉でもある「企業プロジェクト」では、SLCとスミセイの2社から、企業で起こりうる「ビジネス課題を

解決するためのプロジェクト」を提供しました。

<具体的な内容>

・SLC:架空の生命保険会社からの依頼に基づいて、若者向けの保険アプリ改修を実施するプロジェクト。アプリのUXやUI(アプリを使ったときの気持ちや満足度を向上させるにはどうすればよいかなど)について考えました。

・スミセイ:TomoWorkプログラムにどう集客するかを検討しました。マーケティングプランを考える内容です。

両プロジェクトとも、情報を整理しながら、現状の把握と課題を特定し、解決策を考える点に重きを置きました。

山あり谷ありでしたが、チームワークや実践的な問題解決能力、コミュニケーションスキルを養う絶好の機会となりました!

~参加した職員の感想~

-

(学生のコメント①)

フレームワークの活用やチームでのディスカッションを通じて、多くの新しい発見があり、自分のスキルが着実に向上していることを実感しました。毎回課題にぶつかりながらも、チームで乗り越えることができました。

-

(企業からのコメント①)

座学だけでは知識を知ることはできても、使い方が分からないし、使えるように(=スキル)ならないので、実践を伴う企業プロジェクトは非常に有効だと実感しました。また、プロジェクトを通じて、参加学生のことを深く理解することができ、一緒に仕事をするイメージを持つことができました。

-

(学生のコメント②)

聴覚障がい者の視点での仕事・キャリアへの向き合い方のお話しは、自分事として考えることができました。これまで社会人になることに不安を覚えていましたが、前向きに一歩踏み出せそうです。

○メンタリング~将来の不安を希望へ転換~

参加学生一人ひとりに対してメンタリングを実施しました。協力企業の社員がメンターとなり、キャリア形成におけるアドバイスや、働き方、職場環境等についてお話しいただきました。参加学生にとって、今後の進路を真剣に考える機会になったようです。

-

(学生のコメント③)

メンターの方が経験豊富で、お聞きしたことに対して自分の経験を交えて具体例で話してくださったので大変勉強になりました。今まで自分がずっと悩んでいたことがかなり解決されたのでとてもよかったです。

-

(学生のコメント④)

体験談に勝るものはないと思います。こうした機会はそうそうないので、とても貴重な経験になりました。

-

(企業からのコメント②)

学生が積極的に質問してくれたので答えやすかったです。コミュニケーション面での不安は杞憂に終わりましたが、障がいのある方の働き方についてもっと理解する必要性を感じました。

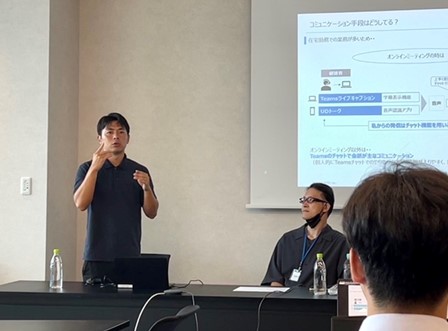

○成果報告会~自信を育む機会に~

そして最終日は成果発表会を開催しました。企業や大学関係者をお呼びして、一週間試行錯誤しながら取り組んだ企業プロジェクトの成果を発表しました。2チームとも堂々とした素晴らしいプレゼンで、来場者から盛大な賛辞が送られました!

また、日本経済新聞社や読売新聞社をはじめ、5社のマスコミが取材のために参加し、社会の関心の高さを改めて感じることができました。

では、今回担当された杉浦さん・枝川さんに、感想を伺います!

■気づき~合理的配慮の大切さ~

-

今回、手話を主なコミュニケーション手段とする方々とやりとりするうえで、「情報保障」をすることに努めました。具体的には、Zoomの文字起こし機能やチャットの活用、適宜筆談を取り入れ、理解状況を確認しながら進めるようにしました。しかし、最初はこちらから一方的に情報を伝えることになってしまい、学生側が遠慮して発言が少ないという状況に…。そこで、途中からは思考プロセスを一つ一つ共有しながら進めるようにし、「このやり方だと次はどんな打ち手になりそう?」「そうするとどういった効果がでそう?」のように対話することに重点を置きました。その結果、徐々に学生も気を使わずに発言できるようになり、休憩中には趣味や大学の話をできる関係性にまで発展し、コミュニケーションが円滑になっていったことを実感できました。

聴覚障がい者といっても、聞こえ方や発話の有無、手話の得手不得手など人によって異なります。きっとこうすればOKのような方法論はなく、信頼関係を築き、お互いに対話しながらより適切なコミュニケーション方法を探っていくことが重要であることに気づけました。【(写真左から)杉浦さん・枝川さん】

■今後の展望について

今後は、事業化も視野に入れ、対象とする障がいの種類や協力企業の拡大を目指していきます。障がいの有無に関わらず、成長が期待される分野で有意義な仕事に取り組むことは、障がい当事者やその家族、そして社会全体のウェルビーイングに直結する非常に重要な要素です。この理念を実現するために、障がい者の就労課題に対して、パートナーシップを通じて取り組み、新たな機会の創出に貢献していきたいと考えています。

杉浦さん・枝川さん、ありがとうございました!

シンガポールから始まった取組みが、こうして日本にも広がることで、

誰もが自身の能力を最大限に発揮しながら働ける環境づくりが進んでいくことに期待したいですね。

📧 当記事や社内報サイトへのご感想はこちらまで! 📧