スミセイと人

各職場の活動をご紹介!(ヒューマニーネットワーク 2024 vol.4)

~各所属の活動紹介~

個人ボランティア

災害復興支援ボランティアツアー

能登での活動に個人参加された感想をご紹介します。災害ボランティアについては参加費の一部を会社から補給し、個人のボランティアを応援しますのでぜひ活用ください。掲示板で情報提供していますのでご覧ください。(掲示板が閲覧できない場合はこちら)

また、現地ボランティアの応募から活動の様子まで詳細に記載いただきましたものは、こちらからご覧ください。

◆関連通知:災害復興支援ボランティアツアー(能登半島地震)参加者募集

高知支社 四万十支部 江口 愛さん

支社スタッフ1名

・能登へのボランティアツアーに参加した2ヶ月後に再訪し、能登町・輪島市・七尾市での活動に4日間参加しました。復旧状況は目に見える限りではほとんど変わらないように思いました。被災された方は遠慮してボランティアの依頼をせず、不自由な生活を送られて頑張りすぎているように思えました。まだまだ継続的な支援で、一層の寄り添いが不可欠だと感じました。

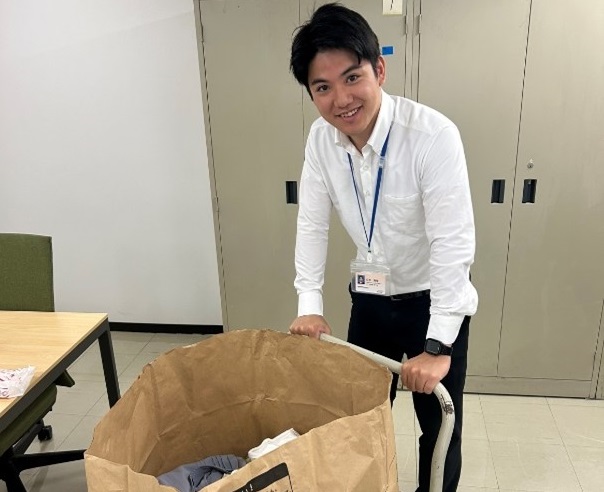

・石川県やNPOの輪島市・七尾市での活動に申し込み、家財等の運び出し、ゴミ集積場への搬送を行いました。手つかずの被災家屋の作業が進まないのは、住人が別地域に避難し高齢等の理由で戻れず、立ち合えないからとのこと。また、農業の支援活動にも参加し、震災で担い手不足のブドウ畑に約40人が入って、袋掛け作業を行いました。

これまで私は単独で被災地の活動に参加してきましたが、同じ支社の営業職員さんと協力して作業し、比べものにならない達成感を得ました。全国からの参加者や被災された方との対話で見識も広がり、業務にも好影響です。災害ボランティア経験のある方はさほど多くないと思います。また、当社役職員対象の災害ボランティア参加費への補給については周囲での認知度は低いですが、職場で声をかけあって第一歩を踏み出し、一人でも多くの方がボランティア活動に参加されることを願います。

代理店営業部(鳥取) 岩崎 智之さん

・災害ボランティア活動をされたことのない方のために、感想に加えて、応募の段階から活動の様子を紹介します。⇒詳細版はこちら

・9月21日発災の豪雨・水害で甚大な被害を受けた輪島市での活動に、9月27日に休暇を取得し参加しました。私は約3ヶ月前から「石川県災害対策ボランティア本部」にボランティアの登録をしていますが、報道等の現地の様子から支援の必要性を感じ、活動の受付状況を調べ、町野小学校、東陽中学校での活動に参加しました。

能登半島地震での被害の復興途上の中で被害を受けた光景が、至るところに見られる中、体育館の泥水のかき出し、片付け、掃除を行いました。

作業をした中学校の生徒さんは、当日時点では自宅待機中とのことでした。早く登校できるようになり、授業や部活動など、以前のような学校生活を送ることができるようになればと感じました。ただ、学校全体が泥水の被害を受けているため、時間を要するように思えます。先生達や市内の方も休み無しで復旧にあたっていらっしゃいました。輪島市外、石川県外からのボランティアの支援は間違いなく必要とされています。

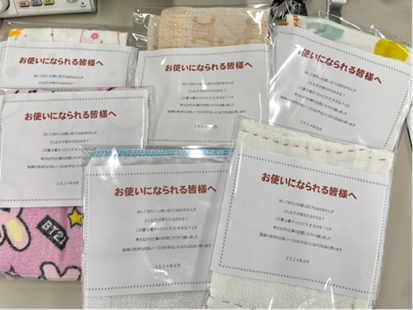

~ヒューマニーチャリティクッキー~

1995年から29年間にわたり継続しているチャリティクッキーの寄贈報告です。

ご存知かと思いますが、この取組みは、全国の福祉作業所で作られたクッキーに、寄付金を上乗せした金額で、職員の皆さまに購入いただいています。

2023年度は、合計で18,493個のクッキーを購入いただき、会社からの補給を加えた707,340円を8団体に寄贈しました。

なお、寄贈した寄付金は、各団体の取組みを通じて、難病児支援活動や緊急人道支援活動、自殺予防活動など様々な社会問題の解決に役立てられます。

ご協力いただき有難うございました。

【寄贈先】

・一般社団法人 日本いのちの電話連盟

・NPO法人 もったいないジャパン

・認定NPO法人 かものはしプロジェクト

・認定NPO法人 ジャパン・プラットフォーム

・公益社団法人 こどものホスピスプロジェクト

(TSURUMIこどもホスピス)

・認定NPO法人 虹色ダイバーシティ

・ゆめ伴プロジェクトin門真実行委員会

・社会福祉法人 中部盲導犬協会

※7/24ニッキンONLINE、7/26産経新聞に掲載されました。

~各所属の活動紹介~

本社・東京本社

海外の子どもたちに絵本を届ける運動

日本の絵本に翻訳シールを貼り、絵本のない海外の子どもたちに送る活動を行いました。今年は本社86名、東京本社464名もの職員が在宅等で参加、一部の方はご家族等と取り組みました。

参加者からは「自身が作業に携わった絵本を遠くの子どもたちが読んでくれると思うと、国を超えた人と人の繋がりを感じることができ大変有意義な活動だった」、「在宅で子どもと一緒に参加できるのがとても良い」、「日ごろなかなか関わることのない他部署の方とペアで制作したことで、今後も続くコミュニケーションのきっかけとなった」等の声をいただきました。

※9/30ニッキンONLINEに掲載されました。