VOICE

☆2023年度「消費生活アドバイザー」(国家資格)試験 合格者の声☆

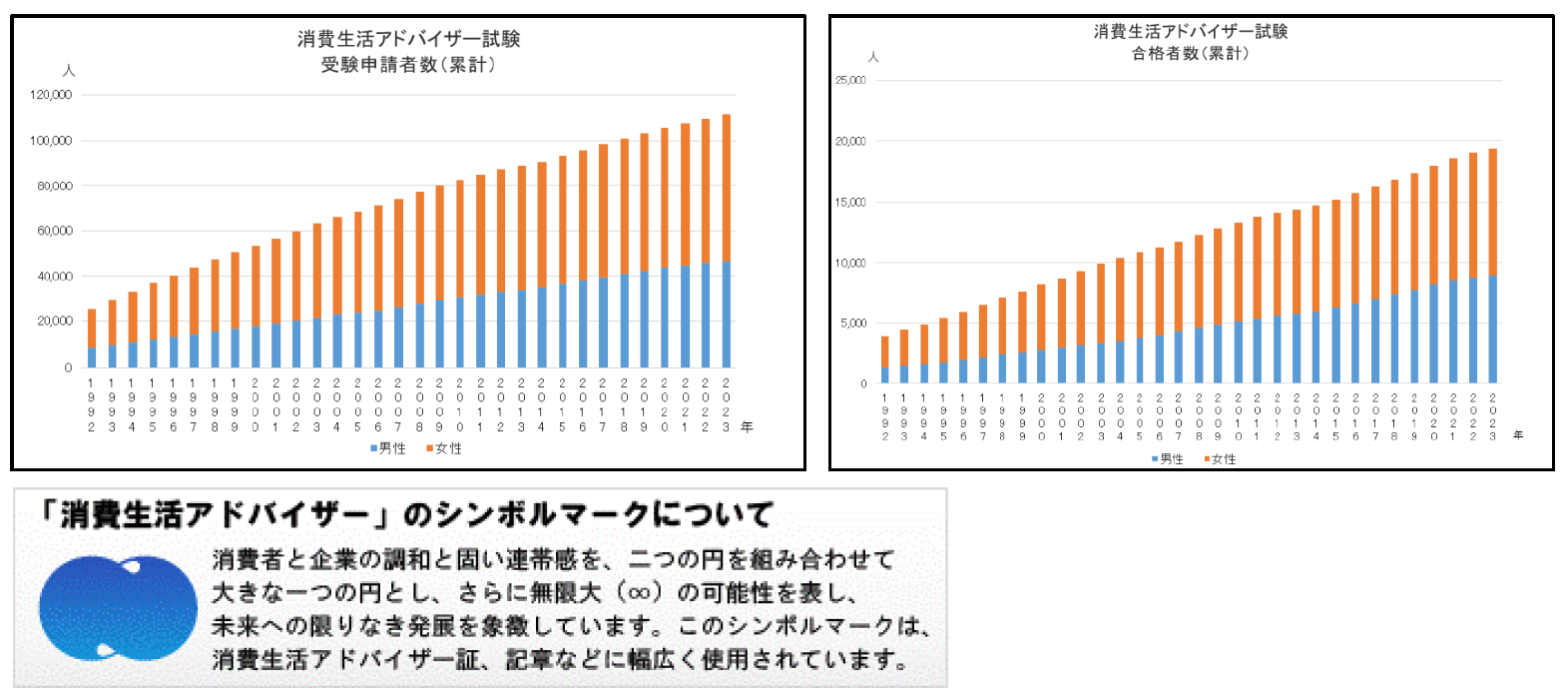

(図表などは日本産業協会HPより抜粋)

「消費生活アドバイザー」資格とは?

皆さんは「消費生活アドバイザー」という資格をご存知でしょうか?

消費生活に関する幅広い知識を体系的に学ぶことができるほか、お客さま視点で日常業務を捉えるうえでも大変有意義な資格なのです。

本資格は内閣府総理大臣及び経済産業大臣の事業認定資格で、合格者は国家資格である消費生活相談員資格も取得することができます。

合格者は2023年度までに累計19,000名を超え、多くの企業や地方自治体、地域社会等の幅広い分野で活躍されています。

試験の概要や学習方法は?

第1次試験(択一および〇×式)と第2次試験(論文・面接試験)がありますが、第1次試験はCBT方式(※)のため、47都道府県のCBT試験会場で受験が可能です。

第1次試験の出題範囲は、「消費者問題」、「消費者のための行政・法律知識」、「消費者のための経済知識」、「生活基礎知識」になります。

公式テキストは今年度から割引購入ができるようになっており、通信講座は自己啓発サポート費用の適用を受けられるものがあります。さらに制度対象職種の合格者には、スキルアップ報奨金の一時金支給もあります!

詳細は全社通知をご確認ください。

※Computer Based Testingの略 コンピューターが配置された試験会場で、コンピューターを使用して受験するシステム

2023年度の試験に合格された方の声を紹介します!

当社でも2023年度に多くの方が試験に合格されました。合格おめでとうございます♪

合格者の皆さまに受験しようと思ったきっかけや勉強法など、以下の3点についてインタビューいたしました。

Q1:この資格試験を受験しようと思ったきっかけをお聞かせください。

Q2:使用したテキストや通信講座、いつ頃からどの程度勉強したかなど、合格に向けた勉強法をお聞かせください。

Q3:この資格を今後どのようなことに活かしていきたいかをお聞かせください。

-

【九州育成室 納富 徹さん】

A1:全社通知を見て、”国家資格取得”という言葉に惹かれました。消費者視点の分野での勉強の機会はあまりなかったため、知見を広げてみたいと思いました。

A2:公式テキストと日本産業協会HPに公表されている過去問題だけです。試験日2か月前から土曜の朝1時間と通勤電車内を、過去問題を解く時間に充てていました。

A3:現在はCOという職制につき、消費者行政や法律知識等を業務面で活かしていきたいと思います。所属内の総合営業職員の方々にも国家資格習得を勧奨していきたいです。

-

【コンプライアンス調査室 堀井 駿さん】

A1:全社通知で初めて知った資格でしたが、現在の業務はお客さまと直接接する機会がなく、「お客さま視点」が希薄にならないために、受験しようと思いました。

A2:公式テキストで8月から勉強し始めました。9月から自己啓発費用サポートを活用してLEC通信講座の過去問解説動画を、通勤時間に繰り返し聞き流ししました。

A3:「お客さま視点」で見て不正・不適切な取扱いは信頼を失う行為であり、未然防止の重要性を改めて痛感しました。「お客さま視点」を意識した研修や教材の発刊等を通じて、お客さまに寄り添い、誠実であることが「選ばれる会社」に繋がっていくことを伝えたいと思います。

-

【保険金サービス部 梶 浩太郎さん】

A1:業務で様々な保険金等支払関係苦情に接していますが、消費者視点を学ぶことで更に対応力、判断力を向上させられると考えたためです。

A2:8月末頃から「消費生活アドバイザー受験合格対策(過年度版)」で知識習得を目指しました。2次試験(論文)対策は消費者法分野を選択することを決め、10月以降は「有斐閣ストゥディア消費者法」で理解を深めました。通勤時間、昼休み等も充てて勉強しました。

A3:保険金サービス部では販売商品の進化や医療技術等の進歩を踏まえつつ、正確・迅速・丁寧なお支払いを行うことが一層求められます。この資格で得た消費者視点のマインドをさらに強くして業務に取組み、お客さまのwell-beingに貢献したいと思います。

-

【岡山支社 沢辺 秀幸さん】

A1:自己啓発費用サポートを活用しようと思い、諸通知・メニューの中から興味を引いたのが本試験でした。

A2:日本産業協会推奨の公式テキストと通信講座を受講しました。7月から土・日と朝の出勤後30分程度、テキストを一通り眺め、通信講座視聴・過去問などで知識の定着を図りました。

A3:社会人としての見識は広がったと感じています。職務においてはより多角的な視点で、判断・対応に活かせるのではないかと感じます。

-

【北見支社 米田 稔さん】

A1:大学受験を控えた娘に、「仕事から帰ったらダラダラしている」と叱られたことです。

高齢のお客さまなどの対応を現場から相談されたこともあり、お客さま対応のスキル向上を、公的資格を通じて客観的に計る目的で受験しました。娘も第一志望に合格。

娘からの「ちゃんと勉強してね」の声掛けがよい結果に繋がったと思います。A2:消費者庁HP(※)に掲載の無料のeラーニングの消費生活相談員資格試験対策講座に申込みました。勉強時間は1日に動画視聴を1時間程度。eラーニングなので都合のよい時間で何度も視聴できました。学習期間は7月上旬から10月上旬までの4か月。

無料で受講できて家計的にも助かりました。

※社内報作成時点では2023年度の講座が掲載されています。2024年度の実施有無は不明です。A3:お客さまの立場で考えることを業務に活かしたいと思います。社外(世間)の目から見てどのように見えるのか、自身の行動を客観的に振り返るよい機会になると思います。

その結果、自分や周りの方の業務改善に役立つと考えます。

-

【広島支社 森岡 隆行さん】

A1:サービス担当職員として、お客さま対応等で役に立つのではと思ったことと、一人の消費者として日常生活で気をつけたいことを多方面で学べるのではと思ったためです。

A2:7月頃から公式テキストを一度通して読み、その後は過去問を解いて確認するときにテキストに戻るようにしました。論文・面接対策として各分野の重要なテーマや時事問題について要点をメモに整理するなどしました。

A3:関連する法律は改正もあるので知識や情報のアップデートは欠かさず、業務においてはお客さま対応や拠点への情報連携に活かしていこうと思います。

-

【高知支社 西村 公佑さん】

A1:支部長として、個人・法人問わずお客さまや外部の方と接する場面は常にあり、多様化する情勢を把握するうえで役に立つのではないかと思い受験いたしました。

A2:過去問冊子で自習しましたが、計画通りに進まず試験の3週間前から週末どちらか1日に取組みました。面接試験対策は、会社の制度も活用し通信講座を受講いたしました。

A3:最新情報を把握しながら、勤務する地域の方々・企業様や所属内で、何らかのお役に立てるよう活かしていきたいと思います。

-

【生命保険協会 柳澤 佳知さん】

A1:生命保険協会の地方事務局長に就任し、顧客相談・苦情申出対応が日常業務の一つとなったことと、地域の消費者行政・消費者団体との関係構築にあたり、知識や資格を得たいと感じたからです。

A2:公式テキストを一通り読んで、苦手分野はテキストを再度詳しく読みました。2次試験の対策はLEC発刊「論文試験対策問題集」を購入して、得意分野を中心に文章の書き方等を覚えました。

A3:消費生活アドバイザーは消費者の相談・苦情申出対応のみならず、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案・意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させること等も期待される資格ということなので、今の自分の職務や役割に置き換えて活かしていきたいです。

消費者視点を意識して、お客さまに寄り添った親身な対応や業務の改善に活かしていくことができる国家資格です。

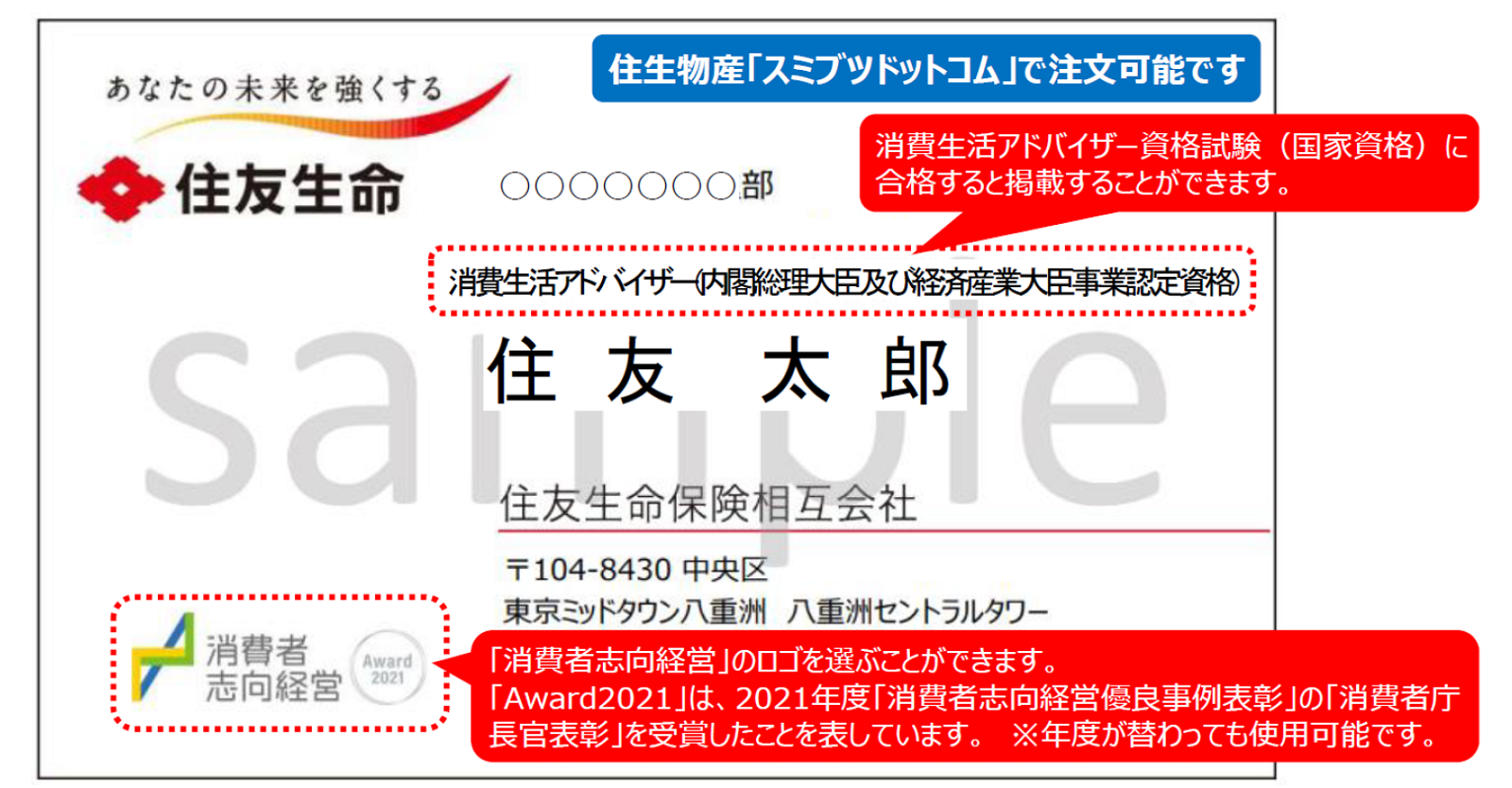

合格すると、名刺に「消費生活アドバイザー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格)」と掲載することができます。

是非とも自己啓発費用サポートなども活用して、自己研鑽として積極的なチャレンジをよろしくお願いいたします。